Une semaine en Ukraine, par Alice Bernard-Montini

Dans notre billet d'humeur du jour, Alice Bernard-Montini, présidente des Jeunes Démocrates Européens, nous raconte son voyage en Ukraine où, pendant huit jours, elle a ressenti au quotidien le poids de la guerre.

Comment trouver le ton juste ? Quelle légitimité a-t-on pour parler de la guerre en Ukraine, lorsqu'on s'y rend pour quelques jours, à titre personnel ? Ces questions, je me les suis posées régulièrement depuis notre retour, mesurant la brièveté de cette expérience et, néanmoins, son importance. En une semaine, nous avons eu de la guerre une autre perception qu'en lisant ou en regardant les informations. Partager, même quelques jours, la vie quotidienne des Ukrainiens donne une clef de compréhension différente et une responsabilité : pour nous, pour les jeunesses européennes, je sens la nécessité de témoigner, d'expliquer que, si l'on n'agit pas, nous serons les prochains sur la liste de la Russie.

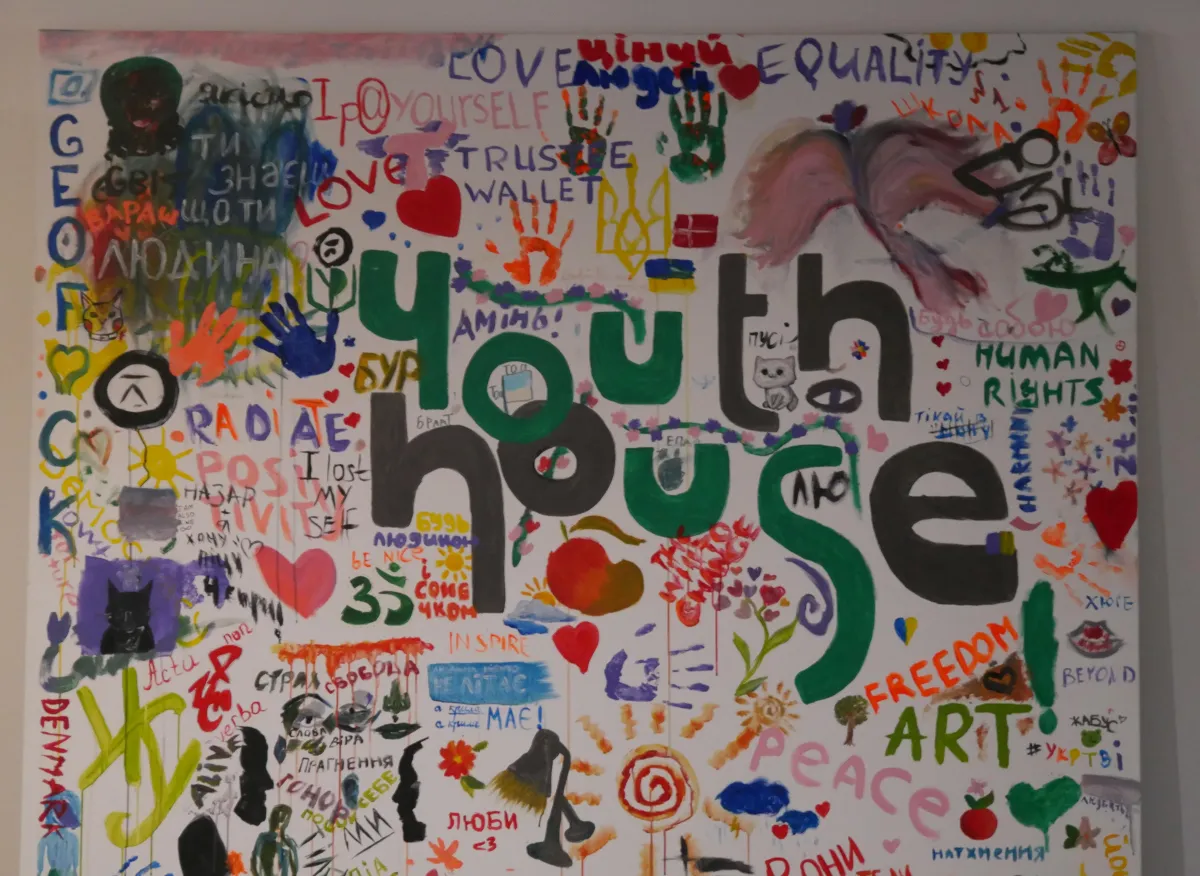

Je n’avais pas projeté de me rendre en Ukraine. En travaillant à l'Institut des Démocrates Européens, j’ai récemment eu la chance de voyager en Bosnie, en Serbie, en Pologne où, lors de l’Académie des Jeunes Démocrates Européens (YDE) à Cracovie, le Polonais Jędrzej Chodzinski Président de SKILL – une ONG mettant en valeur les jeunes leaders - m’a proposé ce séjour en Ukraine, sans affiliation particulière mais dans le but de connecter les Ukrainiens et d’autres jeunesses européennes. Parmi les inscrits, surtout des jeunes Polonais ou Tchèques, aucun Français encore. Je n’ai pas réfléchi longtemps et j’ai immédiatement accepté en tant que Présidente des Jeunes Démocrates Européens. J’ai proposé à un camarade Jeune Démocrate de m’accompagner et nous voilà partis pour réaliser des pastilles vidéo en direct de Kyiv à l’attention de notre famille politique.

Avoir un ou une camarade qui parle votre langue est une présence rassurante quand vous vous déplacez dans un pays en guerre, et d’autant plus quand vous vivez des moments tels que des attaques aériennes. Car dès notre arrivée dans la capitale, nous avons eu droit à une nuit d’alertes, où – à ce moment là – les attaques constituèrent les plus gros bombardements depuis deux mois. À mon retour, en échangeant sur cette expérience, ma grand-mère m’a même lancé "Eh bien nous serons deux, dans la famille, à avoir connu les abris antiaériens !", glaçant - elle qui n’avait même pas une dizaine d’années au commencement de la Seconde Guerre mondiale.

Comme si la guerre en Ukraine nous obligeait à regarder les choses autrement. Nous avons pu avoir un long échange avec quatre jeunes Ukrainiens, deux jeunes filles et deux garçons, entre 18 et 24 ans. Leur incroyable capacité de résilience nous a frappés. Ils continuent d'imaginer leur avenir, sans aucune garantie qu’il arrivera un jour. La question "Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?", si universelle pour les jeunes, prend chez eux une résonance particulière. Cette jeune fille qui étudie pour devenir psychologue remarque, avec un humour noir caractéristique du quotidien de guerre : "Je ne risque pas de manquer de travail une fois mes études achevées" – car en pleine guerre comme à la fin de celle-ci, c’est un peuple entier qui devra trouver les clefs de la guérison physique comme mentale. Cette fin justement, ils ne peuvent pas la situer dans le temps, mais ils la posent comme un horizon, pour continuer à tenir. Oleksander, à peine majeur en 2022, s'était tout de suite porté volontaire avec son père pour s'engager au commencement de l’invasion, « profitez, on n’a pas encore besoin de vous » se voient-ils répondre, alors tous deux aux pôles opposés de la limite de la conscription (25 à 60 ans actuellement en Ukraine). Aujourd'hui, si Oleksander ou ses camarades se rendent à l'ouest du pays, en sécurité, ils culpabilisent : « Je préfère être à Kyiv, en danger au même titre que les autres, je me sens mieux comme ça ». Ces jeunes portent sur leurs épaules le destin de tout un pays, de toute une jeunesse dont la vie est à l'arrêt, mais qui refusent d'abdiquer leurs espérances. Alors, en attendant, ils préparent un des avenirs possibles en regardant sur Youtube des tutos pour apprendre à piloter des drones ou savoir-faire un garrot : ils développent toutes sortes de connaissances techniques pour s'adapter à la guerre. Ils s’engagent pour garder contact avec la diaspora partie s’abriter dans d’autres pays, pour faire vivre leur culture et leurs traditions, pour préparer un après. Pour eux, l'Europe représente un soutien de taille et les remerciements sont chaleureux dès qu'ils entendent parler français. Alors que nous, nous avons passé notre temps à leur répondre « Mais c'est nous, qui vous remercions ».

Ces jeunes vivent la guerre, à chaque instant, mais ils ne veulent pas être réduits à cela. Cette guerre ne les définit pas comme personnes, ils sont plus que cela. C'est ce témoignage que je souhaite porter : les jeunes Ukrainiens ont nos goûts, nos envies, nos ambitions. Aujourd'hui, ils sont pris dans ce conflit absurde et interminable. Demain, cela peut nous arriver, sous une forme ou une autre. Il faut en finir avec l'Europe naïve et accepter nos responsabilités à toutes les échelles. L'Europe doit s'armer et se former, doit se préparer à affronter des temps difficiles.

J’ai conscience de ce paradoxe : « qui veut la paix, prépare la guerre » mais, à trop tirer la sonnette d'alarme, on court le risque d'effrayer les gens, de les décourager. Alors comment alerter pour créer, à l'inverse, un sursaut utile ? Nous préparer à toute éventualité c’est nous protéger et minimiser les risques pour le futur. Mon but n’est aujourd’hui pas de vous effrayer, mais de participer à ce que nous – Occidentaux, Européens de l’Ouest – prenions conscience que les défis qui sont là ne sont pas à prendre à la légère. À l’instar du changement climatique ou de la guerre en Palestine, c’est aujourd’hui qu’il faut agir en responsabilité, à l’échelle de chacun.

Rappelons-nous que l'existence est une aventure sans garantie et sans règles, on avance comme dans une course de fond, en s'adaptant aux réalités de notre époque. S'engager est aujourd'hui vital : pour rester maîtres de la situation, quelles que soient les circonstances que l'on devra affronter ensemble.

Alice Bernard-Montini